1879 - 1917 | 1917 – 1918 | 1919 – 1920 | 1921 – 1929 | 1930 – 1934 | 1935 – 1941 | 1941 – 1945 | 1946 – 1949 | 1950 – 1953 | 1953 – 1962 |

9 декабря

(по новому стилю 21 декабря) 1879 г. – в старинном грузинском городе

Гори, в доме 10 по Красногорской улице (бывшем квартале Русис-убани), в семье

сапожника, грузина по национальности, выходца из крепостных крестьян села Диди-Лило

Тифлисской губернии, впоследствии рабочего фабрики Адельханова в Тифлисе

Виссариона Ивановича Джугашвили (годы жизни: 1850 – 1909 г.) и дочери

крепостного крестьянина из села Гамбареули Георгия (Глаха) Геладзе – Екатерины

(1856 – 1937), – родился третий ребёнок

– сын Иосиф (Сосо). Дом, где родился И.В. Сталин, и по сей день является в

Грузии наиболее посещаемым домом-музеем. 9 декабря

(по новому стилю 21 декабря) 1879 г. – в старинном грузинском городе

Гори, в доме 10 по Красногорской улице (бывшем квартале Русис-убани), в семье

сапожника, грузина по национальности, выходца из крепостных крестьян села Диди-Лило

Тифлисской губернии, впоследствии рабочего фабрики Адельханова в Тифлисе

Виссариона Ивановича Джугашвили (годы жизни: 1850 – 1909 г.) и дочери

крепостного крестьянина из села Гамбареули Георгия (Глаха) Геладзе – Екатерины

(1856 – 1937), – родился третий ребёнок

– сын Иосиф (Сосо). Дом, где родился И.В. Сталин, и по сей день является в

Грузии наиболее посещаемым домом-музеем.

(Фальсификаторы

биографии И.В. Сталина искажают его социальное

происхождение,как это делает Хрущёв: «Я не знаю, что написано в биографии

Сталина, но, когда он начинал свою карьеру (а это было в 1897 г., когда

Никитушке было всего три года – Л.Б), мне приходилось слышать разговоры о том,

что его отец вовсе не был простым сапожником, а имел мастерскую, где на него работали, по меньшей мере, десять

человек. По тем временам это считалось

большим предприятием. Если бы в

период чисток подобный факт открылся в биографии любого человека, его подвергли

бы такому допросу, от которого у него затрещали бы кости. После революции

вопросу происхождения уделялось особое внимание. Если обнаруживалось, что

человек вышел не из рабочей среды, то его рассматривали, как второразрядного

гражданина». Рассказывая сию байку, Хрущёв

безапелляционно добавлял: «Вот этим

компроматом Берия и держал Сталина на

крючке»); национальную

принадлежность (О.Мандельштам: «и широкая грудь осетина»),

ставят под вопрос отцовство Виссариона Джугашвили,

выдвигая нелепые

версии о «возможной» принадлежности отцовства известному путешественнику М.Н.

Пржевальскому, капиталисту-промышленнику Г. Г. Адельханову, горийскому

виноторговцу Якову Эгнатошвили, «влиятельному чиновнику при царе», «зажиточному

князю», «купцу-еврею», и, наконец, даже … императору Александру III.

Многие авторы ошибочно утверждают, что отец

И.В. Сталина умер в 1890 году, за 19 лет до его фактической смерти, которая ныне

установлена документально.

(Что касается даты рождения самого И.В.Сталина, то в

метрической книге Успенского собора и в

свидетельстве об окончании Горийского духовного училища указана другая дата – 6

(18) декабря 1878 года, а дата крещения – 17 (29) декабря 1878 г.).

Однако, в истории останется та официальная дата – 21 декабря 1879 года, которую признавал сам Сталин при жизни, независимо от того, по

каким мотивам он выбрал именно её.

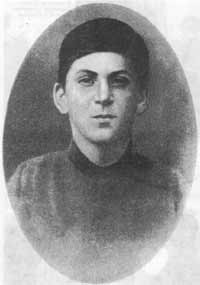

1884 – в 5 лет Иосиф заболевает оспой, которая оставила свои

отметины на его лице на всю жизнь.

1885 – в 6 лет, вследствие сильного

ушиба плечевого и локтевого суставов, у И.В.Сталина

на протяжении всей жизни остался дефект левой руки.

«Однажды Сосо попал под

фаэтон и еле спасся от смерти. Если бы не его крепкое телосложение, мы и всё человечество потеряли бы того, кто

носит имя великого Сталина».(Из воспоминаний Г. Елисабедашвили).

(Стремясь

вызвать резко негативное отношение к И.В. Сталину, идеологи антисталинизма,

вопреки нормам общечеловеческой этики и морали, не гнушаются спекулировать и на

физических недостатках вождя).

1886 –

поступление Иосифа, грузинского

мальчугана с незаурядными интеллектуальными данными из очень бедной семьи в

Горийское православное духовное училище не состоялось по той простой причине,

что он совершенно не владел русским языком.

(Много

лет спустя сын И.В. Сталина Василий скажет своей сестре Светлане «по секрету»:

«А знаешь, наш отец раньше был грузином»...

1886

– 1888 –

обучать его русскому языку по просьбе матери Иосифа взялись дети священника Христофора

Чарквиани; занятия шли успешно и уже к лету 1888 г. Сосо приобрёл необходимые

знания и навыки для поступления не в

первый подготовительный класс при

Горийском духовном училище, а сразу во

второй подготовительный.

Спустя 35 лет, 15 сентября

1927 года Екатерина Джугашвили напишет благодарственное письмо учителю русского

языка Горийского духовного училища Захарию Алексеевичу Давиташвили: «Я хорошо

помню,что Вы особо выделяли моего сына Сосо, и он не раз говорил, что это Вы

помогли ему полюбить учение и именно благодаря Вам он хорошо знает русский

язык… Вы учили детей с любовью относиться к простым людям и думать о тех, кто

находится в беде».

1889 – Иосиф успешно закончил второй подготовительный

класс и был принят в училище.В детстве у него на полке стоял учебник

грамматики, на котором рукой будущего вождя было написано: «Сия книга

принадлежит ученику первого класса Горийского духовного училища Иосифу

Джугашвили, 1889 год».

«Сосо

был во втором (подготовительном – Л.Б.) отделении, когда Бесо стал говорить,

что он возьмёт ребёнка из училища и повезёт его в Тифлис для обучения своему

ремеслу. Долго разъясняли ему мой муж, Эгнаташвили и другие близкие товарищи

Бесо всю несуразность такого решения...».

(Из воспоминаний Абрамидзе-Цихитатришвили).

Мать Сосо – Кеке была прачкой. Она зарабатывала мало и

с трудом воспитывала своего единственного сына Сосо. После того, как Виссарион

Джугашвили уехал из Гори, Сосо остался на попечении своей матери. Мать очень

любила Сосо и решила отдать его в школу. Судьба улыбнулась Кеке: Сосо приняли в

духовное училище. Ввиду тяжёлого положения матери и выдающихся способностей

ребёнка Сосо назначили стипендию: он получал в месяц три рубля. Его мать обслуживала

учителей и школу, зарабатывала до десяти рублей в месяц, и этим они жили.

(Из воспоминаний Г.И. Елисабедашвили).

6

января 1890 – первоклассник Сосо Джугашвили вторично попадает под фаэтон.

Мчавшийся экипаж сшиб Иосифа

на землю и переехал ему ногу, которую

повредил настолько, что отцу

пришлось везти его в Тифлис в лечебницу, где

Иосиф пробыл долго,

вследствие чего вынужден был прервать занятия почти

на целый год. Устроившись рабочим на

обувную фабрику Адельханова,

Виссарион Джугашвили надумал

не возвращаться в Гори и оставить сына

при себе, решив, что тот

пойдёт по его стопам и станет сапожником. По

воспоминаниям С.П. Гогличидзе, «маленький Сосо работал на

фабрике:

помогал рабочим, мотал

нитки, прислуживал старшим». Однако в

Тифлис

приехала за сыном Екатерина Георгиевна и забрала его в Гори, где он

продолжил образование. (Из беседы с Е. Джугашвили в мае 1935).

В одной из своих ранних идейно-теоретических работ «Анархизм или

социализм?» И.В. Сталин иллюстрирует марксистское положение на

примере своего собственного отца:

«Представьте себе сапожника, который имел

крохотную мастерскую, но не

выдержал конкуренции с крупными хозяевами,

прикрыл мастерскую и,

скажем, нанялся на обувную фабрику в Тифлисе к

Адельханову. Он поступил на

фабрику Адельханова, но не для того, чтобы

превратиться в постоянного

наёмного рабочего, а с целью накопить денег,

сколотить капиталец, а затем

вновь открыть свою мастерскую. Как видите, у

этого сапожника

положение уже пролетарское, но сознание его пока ещё не

пролетарское, оно насквозь

мелкобуржуазное» (Сталин И.В. Сочинения в 13

томах. Т.1.

С. 314 – 315). И далее И.В. Сталин прослеживает

на примере «нашего

сапожника», как у того «мелкобуржуазное сознание»

эволюционизирует в

«сознание пролетарское»: «Здесь-то и осознаёт наш

сапожник, что для

улучшения своего положения необходимо бороться с

хозяевами, а не

открывать собственную мастерскую». (Там же. С.

316).

1888 – 1894 – годы учёбы И.В. Сталина в

четырёхклассном Горийском духовном училище. Закончил его с отличием и был

рекомендован для поступления в духовную семинарию.

Надпись на мемориальной доске

гласила: «Здесь, в бывшем духовном училище, учился с 1-го сентября 1888 года до

1-го июля 1894 года великий Сталин».

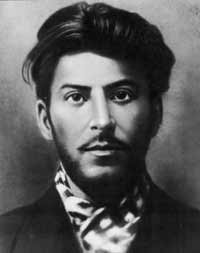

1894 – 1899 – И.В. Сталин учится в

Тифлисской православной духовной семинарии, в одном из лучших по тем

временам учебных заведений Закавказья, расположенном в центре Тифлиса,

неподалёку от Эриванской площади на углу Лорис-Меликовского проспекта и

Пушкинской улицы. «Тифлисская православная семинария являлась тогда рассадником

всякого рода освободительных идей среди молодёжи, как народническо- националистических,

так и марксистско-интернационалистических; она была полна различными тайными

кружками». (Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 1948.

С.7).

К началу 1895 – И.В. Сталин устанавливает

связь с подпольными группами русских революционных марксистов, высланных

царским правительством в Закавказье (И.И. Лузин, О.А. Коган, Г.Я. Франчески,

В.К. Родзевич-Белевич, А.Я. Краснова и др.). И.В. Сталин вспоминал: «В

революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с

подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. Эти

группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной

марксистской литературе».

1895-1896 – И.В. Сталин показывает

известному грузинскому литератору князю Илье Григорьевичу Чавчавадзе свои

романтические стихи, которому они понравились. Пять из них были отобраны для

публикации в тифлисской литературной газете «Иверия» (опубликованы в номерах от

17 июня, 22 сентября, 11, 25 и 29 октября 1895 г.), шестое появилось на

страницах газеты «Квали» 28 июля 1896 г.

Стихотворение И.В. Сталина «Друг мой, учись и Отчизну знанием укрась и

обрадуй», по рекомендации Ильи Чавчавадзе, вошло в букварь для грузинских

детей. Однако, И.В. Сталин не стал ни поэтом, ни священником. Он выбрал дорогу

революционной борьбы.

1896

– 1898 – в

Тифлисской духовной семинарии И.В. Сталин

руководит нелегальным марксистским кружком учащихся. Кружок собирался на

квартире Вано Стуруа в доме № 194 по улице Клары Цеткин (бывшая Елизаветинская).

1898 –

вступление И.В. Сталина в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме

- даси» («Третья группа»). И.В. Сталин, В.З.

Кецховели и А.Г.Цулукидзе образуют ядро

революционного меньшинства этой организации.

Октябрь

– декабрь 1898 – по мере увлечения общественно-политической деятельностью, Иосиф

Джугашвили, при всех своих незаурядных способностях, становится одним из самых

недисциплинированных семинаристов: 9 октября – карцер за отсутствие на утренней

молитве, 11 октября – карцер за нарушение дисциплины во время литургии, 25

октября – снова карцер за опоздание из отпуска на три дня, 1 ноября – строгий

выговор за то, что не поздоровался с преподавателем С.А. Мураховским, 24 ноября

– строгий выговор за то, что смеялся в церкви, 16 декабря – карцер за пререкание

во время обыска. И.В. Сталин вспоминал: «Из протеста против издевательского

режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и

действительно стал революционером, сторонником марксизма, как действительно

революционного учения».

1898 – 1899 – И.В. Сталин руководит в железнодорожном депо кружком, в состав

которого входят Василий Баженов, Алексей Закомолдин, Леон Золотарёв, Яков

Кочетков, Пётр Монтин (Монтян). В качестве пропагандиста «товарищ Сосо»

проводит занятия в рабочих кружках на обувной фабрике Адельханова, на заводе

Карапетова, на табачной фабрике

Бозарджианца, а также в Главных тифлисских железнодорожных мастерских.

«Я

вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных

мастерских… Здесь, в кругу этих товарищей, я получил тогда первое своё боевое

крещение… Моими первыми учителями были тифлисские рабочие». (И.В. Сталин).

14

– 19 декабря – проходит шестидневная забастовка рабочих-железнодорожников,

вдохновителем которой был семинарист – «товарищ Сосо».

18

января

– семинарист Иосиф Джугашвили на месяц лишается права выхода в город.

19

апреля

– Иосиф Джугашвили, будучи на каникулах в Тифлисе, принимает активное участие в

рабочей маёвке.

29

мая –

решение об исключении Иосифа Джугашвили из семинарии с мотивировкой «за неявку

на экзамены по неизвестной причине», а фактически –

за

пропаганду марксизма среди семинаристов и рабочих железнодорожных мастерских.

Июнь – ноябрь 1899 – Иосиф Джугашвили

занимается репетиторством с детьми из состоятельных семей в Тифлисе.

28 декабря 1899 – 21 марта 1901

– годы работы И.В. Сталина в качестве вычислителя-наблюдателя в Тифлисской

обсерватории с окладом 20 рублей в месяц. (Эта геофизическая обсерватория не

имела никакого отношения к астрономии, как утверждает, например, Э. Радзинский,

а была всего лишь метеорологической станцией).

23 апреля – И.В.

Сталин выступает с речью на рабочей маёвке в окрестностях Тифлиса, в районе

Солёного озера. 23 апреля – И.В.

Сталин выступает с речью на рабочей маёвке в окрестностях Тифлиса, в районе

Солёного озера.

30 июня – на работу токарем в

Главные мастерские Закавказской железной дороги принят сосланный на Кавказ член

петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Михаил

Иванович Калинин, с которым И.В.

Сталин устанавливает тесную связь.

В течение 27 лет после

Октябрьской революции М.И. Калинин будет стоять во главе верховного органа

Советского государства. Через приёмную Калинина

пройдёт около миллиона (!) посетителей со всех концов Советского Союза.

В народе М.И. Калинина

любовно называли «всесоюзным старостой». Его имя носит город Калининград

(бывший Кёнигсберг). Похоронен М.И. Калинин в центральном, особо почётном месте

у Кремлёвской стены, где покоится прах виднейших деятелей прошлого – И.В.

Сталина, Я.М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского, М.В. Фрунзе, А.А.Жданова, К.Е. Ворошилова

и С.М. Будённого.

Июль

1900 – апрель 1901 – И.В. Сталин, П.А. Джапаридзе, А.Г. Цулукидзе и С. В. Джибладзе издают

1 августа первую типографскую листовку. Известны также листовки, выпущенные 3,

4, 8, 10 и 11 августа. Первая политическая листовка была издана 18 декабря. Под воздействием

агитационно-пропагандистской работы революционного крыла Тифлисской

социал-демократической организации проходят забастовки рабочих хлопчатобумажной

фабрики Читахова, кожевенного завода Адельханова, табачных фабрик Энфенджианца,

Бозарджианца, Сапарова, Бутулова, «Мир», механических заводов Яралова,

Карапетянца, Катрана, а также ряда типографий.

Август – как писал Л. П. Берия в своём труде «К вопросу об истории

большевистских организаций в Закавказье», «рабочие железнодорожных мастерских и депо под

руководством товарища Сталина, при активном участии М.И. Калинина, проводят

грандиозную забастовку, в которой приняло участие до четырёх тысяч рабочих».

Конец

октября

– приезд в Тифлис для проведения партийной работы агента ленинской «Искры»

Виктора Константиновича Курнатовского (1868 – 1912). И.В.Сталин устанавливает связь с В.К. Курнатовским.

21 марта –

обыск на квартире И.В.Сталина при обсерватории и распоряжение властей о его аресте;

в момент обыска в обсерватории И.В.Сталина не было. В ночь на 22 марта

подвергается аресту Виктор Курнатовский.

28 марта – с этого дня вплоть д о Февральской революции 1917 года И.В. Сталин ведёт в нелегальных условиях

напряжённую, полную опасностей, героическую жизнь профессионального большевика-революционера

ленинской школы.

22

апреля – на

площади перед Солдатским базаром в центре Тифлиса И.В.Сталин руководит первомайской демонстрацией, в которой приняло участие

около двух тысяч рабочих заводов и фабрик. Эту демонстрацию, к которой «готовились» и власти, почему она и

продолжалась не более 45 минут, ленинская «Искра» оценила как событие

исторически-знаменательное для всего Кавказа: «Когда рабочие скопились возле Александровского

сада на Солдатском

базаре, был подан сигнал, и на заранее приготовленном древке взвилось красное

знамя, Полиция и казаки, выжидавшие в смежных улицах, подъездах домов и

казначейства, бросились в атаку на безоружные колонны демонстрантов. Завязалась

борьба вокруг знамени. Рабочие помнили клятву, данную на маёвке 1900 года, и

отстояли своё знамя. При столкновении было ранено 14 рабочих и свыше 50

демонстрантов арестовано. Это ещё более укрепило революционную решимость

пролетарских масс».

Лето

–

сближение и дружба И.В. Сталина с

земляком из Гори – легендарным «Камо» –

Симоном Аршаковичем Тер-Петросянцем. Летом 1901 года Камо готовился к

поступлению в военное учебное заведение. Сентябрь

– создание сети подпольных типографий

было одной из важнейших партийных задач, решением которых занимались в

1901 году И.В.

Сталин и В.З. Кецховели. Выход в свет в Баку первой нелегальной грузинской

социал-демократической газеты «Брдзола»

(«Борьба») в подпольной типографии «Нина», созданной И.В. Сталиным и Ладо Кецховели при финансовой помощи бакинского

купца первой гильдии Петра Исаевича Багирова

впоследствии также поддерживавшего

материально всю большевистскую печать в Закавказье (Баку, Батум, Тифлис,

Кутаиси, Чиатуры).

В №1 нелегальной газеты «Брдзола»

опубликована программная статья И.В. Сталина «От редакции», заключительные

слова которой гласили: «Мы призываем всех грузинских борющихся

социал-демократов принять участие в судьбе «Брдзола», оказать всяческое

содействие в её издании и распространении и тем самым превратить первую свободную

грузинскую газету «Брдзола» в орудие революционной борьбы».

11 ноября – И.В. Сталин избирается в

состав первого Тифлисского комитета РСДРП ленинско - искровского направления.

2

декабря –

Тифлисская организация РСДРП принимает решение «направить в Батум для

пропаганды там Иосифа Джугашвили».

Начало

декабря 1901 – конец января 1902 – в Батуме И.В. Сталин проживает по

Пушкинской улице, в доме № 13,

принадлежавшем преподавателю воскресной рабочей школы Е.С. Согоровой.

Старый рабочий Котэ

Каландаров на страницах газеты «Заря Востока в декабре 1939 года рассказывал:

«Я вспоминаю, как однажды недалеко от вокзала состоялась встреча и беседа

Сталина с членами кружка. С какой жадностью ловили рабочие каждое сталинское

слово! И это понятно, ибо он один, как никто другой, умел вплотную подвести

рабочего к насущным задачам рабочего движения... Он умел говорить так просто, с

огромным знанием вопроса; к тому же товарищ Сосо был очень остроумным собеседником.

И ещё одно – здесь, на этих

занятиях, мы получали от него разъяснения по всем вопросам, возникавшим у нас в

повседневной работе, в наших беседах с товарищами на заводе».

31

декабря – под видом

встречи Нового года И.В.Сталин организует нелегальную конференцию

представителей социал-демократических кружков. Конференция выделила руководящую

группу во главе с И.В. Сталиным, фактически сыгравшую роль Батумского комитета

РСДРП ленинско-искровского направления.

Январь – И.В.Сталин создаёт в Батуме

нелегальную типографию, пишет листовки, налаживает печатание и распространение

прокламаций.

31

января – 17 февраля – И.В. Сталин организует забастовку на заводе Манташёва, закончившуюся

победой рабочих.

(На месте бывшего завода Манташёва впоследствии был

установлен обелиск с мемориальной доской: «Здесь в 1901 – 1902 годах великий

Сталин организовывал социал-демократические рабочие кружки и руководил ими.

31 января 1902 года товарищ

Сталин организует на заводе первую крупную забастовку»).

27

февраля – 7 марта – И.В. Сталин руководит работой забастовочного комитета на заводе

Ротшильда. Стачка рабочих была направлена против объявленного массового

увольнения. Арест 32 активных участников забастовки.

8

марта –

И.В. Сталин руководит манифестацией бастующих рабочих, требующих освобождения

32 арестованных накануне товарищей. В полдень более 350 человек явились с

требованием либо выпустить арестованных, либо взять их всех под стражу. Все

манифестанты при помощи роты местного гарнизона к 7 часам вечера были помещены

в пересыльной тюрьме.

9

марта –

И.В.Сталин организует и возглавляет грандиозную политическую демонстрацию

рабочих батумских предприятий, требовавших освобождения незаконно арестованных

товарищей. Демонстрация была расстреляна войсками, при этом около 500 человек

было арестовано, 50 человек ранено и 14

– убито. В ночь на 10 марта И.В. Сталин пишет гневную прокламацию по поводу

кровавой расправы с демонстрантами.

12

марта –

И. В. Сталин руководит рабочей демонстрацией в связи с похоронами жертв

расстрела 9 марта.

5 апреля 1902 – 5 января

1904 – первый арест И.В. Сталина на заседании

батумской руководящей партийной группы и содержание его сначала в батумской,

затем в кутаисской и вновь в батумской

тюрьме; ссылка И.В.Сталина в Сибирь (село Новая Уда, Балаганского уезда,

Иркутской области).

(Всего провёл 15 месяцев в тюрьме и 2 месяца в ссылке).

Апрель

1902 – 19 апреля 1903 – находясь в батумской тюрьме,

И.В.

Сталин налаживает и поддерживает связь с батумской социал-демократической

организацией, направляет её деятельность, пишет листовки, ведёт политическую

работу среди заключённых, что становится причиной его перевода в кутаисскую

тюрьму.

Начало марта – состоялся съезд

социал-демократических организаций Кавказа, на котором И.В. Сталин,

находившийся в заключении в батумской тюрьме, заочно был избран в состав

Кавказского союзного комитета РСДРП. Начало марта – состоялся съезд

социал-демократических организаций Кавказа, на котором И.В. Сталин,

находившийся в заключении в батумской тюрьме, заочно был избран в состав

Кавказского союзного комитета РСДРП.

19

апреля

– И.В. Сталин переводится из батумской тюрьмы в кутаисскую тюрьму.

27

июля –

И.В. Сталин организует бунт заключённых в кутаисской тюрьме. Он предъявляет

тюремной администрации следующие требования: устроить нары в тюрьме

(заключённые спали на цементном полу), предоставлять баню два раза в месяц, не

обращаться грубо с заключёнными, прекратить издевательство тюремной стражи и

т.д. Вслед за предъявлением этих требований заключённые начали наносить удары в

тюремные ворота. Ворота были железные, и эти удары всполошили весь Кутаис.

Тюрьму окружил полк солдат, приехал губернатор, прокурор, полицейские чины…

Справедливые требования заключённых были удовлетворены, однако «смутьяны» были сурово

наказаны. Относительно Сталина было принято решение о переводе его вновь в

батумскую тюрьму.

Осень – И.В. Сталин переводится в

батумскую тюрьму, где он снова организует бунт уже батумских заключённых,

требования которых также были удовлетворены, после чего И.В. Джугашвили был отправлен

в ссылку в Восточную Сибирь. На этап он был взят в демисезонном пальто, в

ботинках и без рукавиц.

27

ноября

– И.В. Сталин прибывает на место ссылки в село Новая Уда, Балаганского уезда,

Иркутской губернии.

29

ноября или 6 декабря – зять И.В. Сталина, Сергей Аллилуев, в книге «Пройденный путь»,

утверждает, что вождь предпринял первую неудачную попытку побега из ссылки.

Конец декабря – И.В.Сталин, вернувшийся в Новую Уду из побега,

неудавшегося из-за плохой экипировки, получает письмо от В.И. Ленина.

Впоследствии вождь вспоминал: «Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году.

Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно

оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за всё время

моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке… Письмецо Ленина было

сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики

нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии

на ближайший период».

5 января –

И.В.Сталин совершает побег из сибирской

ссылки. После побега находится на нелегальном положении, занимаясь активной

революционной деятельностью в течение 4 лет и 3 месяцев.

Не ранее 15 и не позднее 25

января – приезд И.В.Сталина в

Тифлис. Встреча с Л.Б. Розенфельдом (впоследствии известным под

псевдонимом Каменев), который помогает

ему найти убежище на квартире рабочего Морочкова.

Январь – на квартире у бывшего

школьного товарища Михи Бочаридзе И.В. Сталин знакомится с рабочим Сергеем

Аллилуевым, который впоследствии станет его тестем.

Февраль - И.В. Сталин возглавляет работу Кавказского союзного комитета РСДРП, пишет программный документ «Кредо»,

посвящённый внутрипартийным разногласиям и организационным задачам партии. В предисловии

к 1-му тому Собраний сочинений И.В. Сталина

указывается: «До сих пор не найдены произведения: «Программа занятий в

марксистских рабочих кружках» (1898) и «Кредо» (1904)».

Весна – болезнь И.В.

Сталина и пребывание его у матери в Гори.

Июнь – И.В. Сталин приезжает в Баку, где по поручению

Кавказского союзного комитета распускает меньшевистский и создаёт новый,

большевистский комитет. В своих статьях в газете «Пролетариатис брдзола»

(«Борьба пролетариата») он подвергает острой критике лидеров меньшевизма,

пропагандирует и отстаивает необходимость вооружённого восстания.

Конец июля – прибытие И.В. Сталина в

Кутаиси в качестве представителя Кавказского союзного комитета РСДРП для

реорганизации Имеретино-Мингрельского комитета РСДРП, в результате обновления

которого усилилась «революционная работа по деревням» и «вся Кутаисская

губерния покрылась нелегальными революционными организациями». Была также

открыта типография, которая размещалась в доме Васо Гогиладзе и находилась там

до февраля 1906 г.

Именно

с этого периода И.В. Сталин взял себе псевдоним «Коба».

Выбор этого имени не был

случаен. Один из любимых писателей молодого И.В. Джугашвили Александр Казбеги,

в своём романе «Отцеубийца», вышедшем в 1882 году, так назвал главного героя.

Коба является подлинным представителем народных масс. Он неподкупен, крепок

духом, неустрашим.

Начало

сентября

– И.В. Сталин, находясь в Кутаиси, пишет письма за границу

большевикам-грузинам, в которых развивает ленинские идеи о соединении социализма

с рабочим движением.

Сентябрь– И.В. Сталин приезжает в

селение Джихаиши для создания большевистской организации РСДРП. Он создаёт

парторганизации также в селениях

Хони и Кобулетти, после чего возвращается

в Тифлис.

29

ноября

– В столярной мастерской М. Чодришвили состоялась партийная конференция

Кавказского союзного комитета РСДРП (И.Сталин, М. Цхакая, А. Цулукидзе, С.

Шаумян, П. Джапаридзе, Б.Кнуниянц, М. Бочоридзе,

М.

Давиташвили, Н. Аладжалова). Принято решение начать подготовку к III

съезду РСДРП.

Начало

декабря

– И.В. Сталин приезжает в Баку и руководит подготовкой к III съезду

партии.

5

декабря –

вспыхивает стихийная забастовка ряда нефтепромышленных предприятий.

9

декабря

– проходит митинг, разогнанный полицией, на котором нелегально присутствует

И.В. Сталин.

12

декабря

– собирается новый митинг, который принимает решение «о поддержке начавшейся

забастовки и превращении её во всеобщую».

20

декабря

– В.И. Ленин пишет письмо Кавказскому союзному комитету, который обратился к

Ильичу с просьбой участвовать в газете «Борьба пролетариата». В.И. Ленин даёт в

высшей степени положительную оценку этой газете, отмечает её марксистскую

выдержанность и высокие литературные качества.

13 – 31 декабря –под руководством

И.В.Сталина и П.А.Джапаридзе проводится всеобщая стачка нефтяников Баку,

которая завершается заключением первого

в истории рабочего движения России коллективного договора рабочих с промышленниками.

Бакинская стачка послужила сигналом славных январско-февральских выступлений по

всей России.

1905 – 1907 – начало и конец первой русской революции.

1 января – в №8 газеты

«Пролетариатис брдзола» выходит статья

И.В. Сталина «Класс

пролетариев и партия пролетариев»: «На арену борьбы выступила армия пролетариев. Если

всякая армия нуждается в своём передовом отряде, то и этой армии должен был

понадобиться такой отряд. Отсюда появление группы пролетарских руководителей –

Российской социал-демократической рабочей партии. Как передовой отряд

определённой армии, эта партия, во-первых, должна быть вооружена своей

собственной программой, тактикой и организационным принципом и, во-вторых,

должна представлять сплочённую организацию».

8 января – выходит

написанное И.В. Сталиным воззвание в

связи с поражением царизма на Дальнем Востоке в войне с Японией – «Рабочие Кавказа,

пора отомстить!»: «Русская

революция неизбежна. Она так же неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете

ли остановить восходящее солнце?..»

Начало февраля – И.В. Сталин в Баку организует боевую дружину

местной организации РСДРП в целях противодействия азербайджанско-армянской

резне. По воспоминаниям Мухтара Гаджиева, «в Балаханах во время

армяно-татарской резни мы, пять товарищей, каким-то образом получили винтовки и

собрались вокруг армянского района, по поручению тов.Сталина мы не должны были

допустить здесь резню». Другой участник этих событий пишет: «Сталин дал боевой

дружине задание захватить типографский шрифт, мы, 15 человек, сделали это и

отвезли шрифт в крепость к Б.».

13

февраля –

И.В. Сталин приезжает в Тифлис и организует многотысячный митинг-демонстрацию

возле Ванского собора, в котором принимают участие армяне, грузины,

азербайджанцы, русские, представители других национальностей. Цель этой

демонстрации – не допустить межнациональную резню в Тифлисе. На митинге

распространяется сталинская прокламация по поводу событий в Баку «Да

здравствует международное братство!», - напечатанная в типографии Тифлисского комитета РСДРП в количестве

3000 экземпляров: «Стоны умирающих в Баку армян и татар; слёзы жён,

матерей, детей; кровь, невинная кровь честных, но несознательных граждан;

напуганные лица бегущих, спасающихся от смерти беззащитных людей; разрушенные

дома, разграбленные магазины и страшный, несмолкающий свист пуль, - вот чем

укрепляет свой трон царь – убийца честных граждан…»

15

февраля

– В связи с успешно проведённой многотысячной демонстрацией протеста против

попытки царской администрации спровоцировать национальную резню в Тифлисе, И.В. Сталин пишет листовку «К

гражданам!Да здравствует красное знамя!»: «Вы

хотите уничтожения всякой национальной вражды? Вы добиваетесь полной

солидарности народов? Так знайте же, граждане, что только с уничтожением

неравенства, только с устранением капитализма уничтожится всякая национальная

рознь! Торжество социализма – вот в конце концов к чему должны вы стремиться!..

Пролетариат и только пролетариат – вот кто завоюет вам свободу и мир. Так

сплачивайтесь же вокруг пролетариата и становитесь под знамя социал-демократии!

Под красное знамя, граждане!».

Март – апрель –

углубление раскола внутри Кавказского союза РСДРП – шаг на пути создания двух

независимых друг от друга партий: большевистской и меньшевистской. И.В. Сталин

выступает на большом дискуссионном собрании в Батуме против меньшевистских

лидеров Н.Рамишвили, Р. Арсенидзе и других.

14

– 15 апреля – меньшевистская общекавказская конференция выражает недоверие Кавказскому

союзному комитету РСДРП (большевистскому), избирает своё Кавказское бюро РСДРП

(меньшевистское). Между возникшими двумя общекавказскими центрами

социал-демократического движения разворачивается острая борьба за влияние на

массы.

18

апреля

– И.В. Сталин выезжает в Кутаиси, но решив навестить мать, делает по пути

остановку в Гори.

19

или 20 апреля – визит полиции во время собрания местной социал-демократической

организации Гори в доме Элизбара Ревазовича Гогнидзе, которому удалось спрятать

находящегося в розыске Кобу в подвале, куда полиция заглянуть не догадалась.

Май –

выходит брошюра И.В. Сталина «Коротко о партийных разногласиях», которая

принадлежит к выдающимся произведениям большевистской мысли: «Да, рабочие

борются. Но борются порознь против своих хозяев, сталкиваются со своими

местными властями: там устраивают стачки, здесь выходят на митинги и

демонстрации, там требуют от властей прав, здесь объявляют бойкот, одни толкуют

о политической борьбе, другие об экономической и пр. Но это ещё не означает,

что рабочие имеют социал-демократическое сознание, это ещё не означает, что

целью их движения является сокрушение капиталистического строя, что они так же

уверены в ниспровержении капитализма и

установлении социалистического строя, как уверены в неизбежности восхода

солнца, что они считают завоевание своего политического господства (диктатуры

пролетариата) необходимым орудием для победы социализма… Научный социализм без

рабочего движения – пустые слова, которые всегда легко пустить по ветру. С другой

стороны, рабочее движение без социализма – тред-юнионистское блуждание, которое

когда-нибудь, разумеется, приведёт к социальной революции, но ценой долгих

страданий и мучений».

12

июня –

грандиозные похороны Александра Григорьевича Цулукидзе, в которых участвовало

около пятидесяти тысяч человек. А.Г. Цулукидзе умер от туберкулёзного

менингита.Таких похорон Грузия ещё не знала. Гроб с телом на руках под пение

«Марсельезы» и других революционных песен несли из Кутаиса до Хони. Ничего

подобного ещё год назад нельзя было даже представить. За гробом шли и те его

товарищи по партии, которых давно разыскивали жандармы, в том числе и И.В.

Джугашвили-Коба. На

похоронах А.Г. Цулукидзе И.В. Сталин произносит политическую речь, направленную

против царского самодержавия и тактики меньшевиков.

18 июля – Н.К. Крупская в письме Кавказскому союзному

комитету просит прислать брошюру И.В. Сталина «Коротко о партийных

разногласиях» и регулярно высылать газету «Борьба пролетариата».

Лето – Исходя из решения III съезда партии о необходимости подготовки к

вооружённомку восстанию, И.В. Сталин создаёт отряды «красных партизан» в

Чиатурах.

Начало сентября – И.В. Сталин руководит

партизанской операцией по изъятию оружия из кутаисского цейхгауза – до 2000

винтовок.

13

октября

– в Тифлисе проходит общегородское собрание партийного актива с участием

как большевиков, так и меньшевиков.

Среди участников этого собрания был и И.В. Сталин.

18

и 19 октября – в ответ на царский манифест 17 октября 1905 г. в Баку и Тифлисе

прошли массовые демонстрации и были предприняты попытки освобождения

арестованных. И.В. Сталин выступает на рабочем митинге в Надзаладеви (Тифлис).

Большевики выдвигают лозунг организации боевых отрядов самообороны, или отрядов

«красных партизан». Легализация партийной печати.

18 октября – на следующий день после

опубликования царского Манифеста, И.В. Сталин выступает на рабочем митинге в

Надзаладеви (район Тифлиса) и,

отвечая на свой риторический вопрос «Что нужно нам, чтобы действительно

победить?», говорит: «Для этого нам нужны три вещи: первое – вооружение, второе

– вооружение, третье – ещё и ещё раз вооружение».

Октябрь – в

связи с октябрьской всероссийской политической стачкой

И.В.

Сталин пишет листовки: «Граждане!» и «Ко всем рабочим!»: «Революция гремит! Поднялся

революционный народ России и окружил царское правительство, чтобы штурмовать

его! Развеваются красные знамёна, строятся баррикады, народ берётся за оружие и

штурмует государственные учреждения. Вновь раздался клич храбрых, вновь

зазвучала затихшая жизнь. Корабль революции поднял паруса и понёсся к свободе.

Этот корабль ведёт российский пролетариат». «Пролетариат не распылит свою

энергию на неразумные требования. К царскому правительству у него только одно

требование: долой его, смерть ему!». И.В. Сталин призывает к восстанию, к

беспощадной и бескомпромиссной борьбе с классовым врагом: «Только на костях

угнетателей может быть воздвигнута народная свобода, только кровью угнетателей

может быть удобрена почва для самодержавия народа! Только тогда, когда вооружённый

народ выступит во главе с пролетариатом, поднимет знамя всеобщего восстания, -

только тогда может быть свергнуто опирающееся на штыки царское правительство». Сталинские листовки 1905 года – образец

пропаганды идей большевизма в массах.

20 ноября – И.В. Сталин

опубликовывает в первом номере «Кавказского рабочего листка передовую статью:

«Тифлис, 20-го ноября 1905 г»: «Великая Русская Революция началась!.. Мы

находимся накануне великих событий, достойных Великой Русской

Революции...Хватит ли сил у пролетариата, чтобы дойти до конца по этому пути,

хватит ли сил у него, чтобы выйти с честью из той гигантской, кровопролитной

борьбы, которая предстоит ему на этом пути? Да, хватит! Так думает сам

пролетариат и смело и решительно готовится к бою».

Конец

ноября

– И.В. Сталин руководит работой IV большевистской конференции

Кавказского союза РСДРП.

12 – 17 декабря – I

Всероссийская конференция РСДРП в Таммерфорсе (Финляндия). Участие И.В.Сталина,

делегата от закавказских большевиков, под псевдонимом Иванович, в комиссии по

редактированию резолюций конференции. Первая встреча и личное знакомство И.В.Сталина

с Владимиром Ильичём Лениным.

7 января –

выходит брошюра И.В. Сталина «Две схватки».В ней Сталин анализирует причины

неудач многих восстаний 1905 года, обращает внимание на тактические ошибки,

допущенные восставшими, и делает вывод: «Российский пролетариат не разгромлен,

он только отступил и теперь готовится к новым славным боям». И.В. Сталин

призывает «умножать красные отряды, обучить и спаять их друг с другом...

оружием добыть оружие, изучить расположение государственных учреждений,

подсчитать силы врага, изучить его сильные и слабые стороны и сообразно с этим

выработать план восстания».

Март –

находясь в Тифлисе, И.В. Сталин под псевдонимом

И. Бесошвили (т.е. «сын Бесо», «Виссарионович»)

сотрудничает в газетах «Гантиади» («Рассвет») и «Элва» («Молния»), издававшихся

объединённой организацией РСДРП. 8 марта в №3 «Гантиади» выходит его статья

«Государственная Дума и тактика большевиков». 10 марта в № 5 появляется статья

«Партия независимцев и социал-демократия». 15 марта в газете «Элва» (№ 3)

выходит статья Сталина «Политические хамелеоны», 17 марта в № 5 – статья «Ещё раз о хамелеонах». Помимо этих

статей в №№ 5, 9 и 10 (17, 22 и 23 марта) была опубликована статья «Аграрный

вопрос», а 29 марта (№ 14) – её продолжение «К аграрному вопросу».

Конец марта – на партийной

конференции, которая началась в Тифлисе, а завершилась в Баку, по предложению

И.В. Сталина, обсуждалась идея бойкота Думы и необходимости использования

непарламентских форм борьбы, а также идея раздела помещичьих земель между

крестьянами. Тифлисская организация избирает И.В. Сталина делегатом

на IV («объединительный») съезд РСДРП. От Тифлисской губернии было делегировано девять

человек, из коих только один И.В. Сталин представлял большевиков.

10-25 апреля – IV (объединительный) съезд

РСДРП в Стокгольме, И.В.Сталин

(под псевдонимом в честь деда по отцу – «Иванович») выступает против

меньшевиков, с обоснованием и защитой большевистской тактики в революции. На

съезде выступал с речами в прениях по проекту аграрной программы, по оценке

текущего момента и о Государственной Думе. В

опубликованных при Л.И. Брежневе мемуарах, К.Е. Ворошилов писал, что, когда он впервые

встретился с Джугашвили (и жил с ним в одной комнате), в 1906 году, на съезде

партии в Стокгольме, молодой Коба мог на память цитировать отрывки из многих

литературных произведений.

21

апреля

– И.В. Сталин отправляет открытку в Тифлис на имя

М. Монаселидзе

в которой сообщает, что намерен заехать в Германию, чтобы встретиться там со

своим другом Александром Сванидзе.

Начало

июня –

возвращение И.В. Сталина в Тифлис. Александра Семёновна Сванидзе (Сашико)

вспоминала: «Когда Сосо вернулся, его нельзя было узнать. В Стокгольме товарищи

заставили его купить костюм, фетровую шляпу и трубку, он был похож на

настоящего европейца. Мы впервые видели его так хорошо одетым».

Июнь

– ноябрь – И.В. Сталин руководит

организацией первых профессиональных союзов типографских рабочих в Тифлисе.

20

июня – 14 июля – выход в свет газеты «Ахали Цховреба» («Новая жизнь»), где большая

часть теоретических работ И.В. Сталина была подписана псевдонимом «Коба».(«Что

делать?» - № 1; «Пресса» - №

4, 24 июня; «Реорганизация в Тифлисе» - № 5, 25 июня; «Социалистический

пролетариат и революционное правительство» - № 6, 27 июня; «Улица заговорила» -

№ 8, 29 июня; «В чём ошибка т.

Бродяги» - № 10, 2 июля; «Гегемония пролетариата в нынешней революции» - № 11,

4 июля; «Профессиональные союзы в Тифлисе» - № 12, 5 июля; «Наши разногласия» -

№№ 14 и 16, 7 и 8 июля; «Реакция свирепствует – теснее сомкнём наши ряды» - №

17, 11 июля; «Распущенная Дума и объединённая улица» - № 18, 12 июля; «Маркс и

Энгельс о восстании» – №

19, 13 июля; «Международная контрреволюция» - № 20, 14 июля).

Одновременно

Сталиным была написана брошюра «Текущий момент и объединительный съезд рабочей

партии» и начата задуманная им книга «Анархизм и марксизм».

В

ночь с 15 на 16 июля – бывшим однокурсником по

семинарии Христисием Тхинвалели в

церкви Святого Давида тайно был совершён обряд венчания находившегося на

нелегальном положении И.В. Сталина, жившего по паспорту Галиашвили, с

Екатериной (Като) Сванидзе, дочерью социал -

демократа Семёна Сванидзе, которая, в целях конспирации, сохранила свою

девичью фамилию и не стала делать отметки о браке в паспорте. Известно, что

И.В. Сталин трепетно любил свою первую жену, которая, по его словам, согрела

его «окаменевшее сердце».

13

ноября –

обыск на квартире И.В. Сталина в

Тифлисе по адресу: Фрейлинская,3, пока он был в отъезде в Баку и двухмесячный

арест в качестве заложницы его беременной (на четвёртом месяце) жены Като

Сванидзе. Формально её обвинили в том, что будучи женой И.Джугашвили, она предприняла

попытку скрыть данный факт, предъявив полиции свой девичий паспорт и домовую

книгу, где, естественно, Джугашвили не значился. При обыске и аресте Като

жандармы конфисковали два пятипудовых мешка книг и архив «Ахале Цховреба».

14

ноября 1906 – 8 января 1907 – выход в свет газеты «Ахале Дроеба» («Новое время»),

где в числе других теоретических работ И.В. Сталина печаталась в нескольких

номерах его книга «Анархизм или социализм?».

29

декабря

– пробыв под арестом полтора месяца, Екатерина Сванидзе, по ходатайству

родственников, в числе которых под видом двоюродного брата был и её муж Иосиф,

была освобождена из-под стражи.

1

января

– выход в свет первого номера руководимой И.В.Сталиным газеты «Мнатоби» («Светоч»).

10

февраля

– И.В. Сталин пишет предисловие к грузинскому изданию брошюры К. Каутского

«Движущие силы и перспективы русской революции».

18

февраля

– 6

марта – выход в свет руководимой И.В.Сталиным газеты «Чвени Цховреба»

(«Наша жизнь»), в которой наряду с другими теоретическими статьями И.В. Сталина

была продолжена публикация его книги «Анархизм или социализм?».

11 марта – выход в свет первого

номера газеты «Дро» («Время»), редактируемой И.В.Сталиным.

11

марта – 15 апреля – на страницах газеты «Дро» («Время») увидели свет завершающие главы

книги И.В. Сталина «Анархизм или социализм?».

18

марта –

у И.В. Сталина и Е.С. Сванидзе родился сын Яков. Впоследствии Яков Джугашвили в

анкетах указывал 1908-й, как год рождения, хотя на самом деле это был год

крещения. После смерти матери, с восьмимесячного возраста Яков воспитывается у своей тёти Александры

(Сашико) Сванидзе до 1921 года, а потом его отправляют в Москву, к отцу, у

которого, к тому времени, уже была вторая семья.

Между

24 и 28 апреля – по пути на V съезд РСДРП И.В. Сталин

посетил Берлин, чтобы встретиться с находившимся там В.И.Лениным.

30 апреля – 19 мая – V съезд РСДРП в Лондоне;

участие И.В.Сталина, делегата от тифлисской организации, в работе съезда. В

Лондоне И.В. Сталин поселился в квартире Артура Р.Д. Бэкона, воспоминания

которого об этом были опубликованы 5 января 1950 года в газете «Дейли экспресс».

Сталинская

оценка Лондонского съезда: «Физическое объединение передовых рабочих всей

России в единую Всероссийскую партию под знаменем революционной

социал-демократии – таков смысл Лондонского съезда, таков его общий характер».

Начало

июня –

проездом в Тифлис из Лондона И.В. Сталин остановился в Париже у Григория Чочиа,

проживавшего по улице Rue Michelet, 7, пробыл в Париже около недели. Вполне возможно,

что в это время Коба посетил Лувр, о котором впоследствии он обстоятельно

рассказывал в Вологде гимназистке Пелагее Онуфриевой.

13

июня – в

центре Тифлиса, на Эриванской площади, совершается акт экспроприации – нападение на почтовую карету. Изъято 250

тыс. рублей. Руководителем и участником

этого экса был революционер С.А. Тер-Петросянц (Камо). И.В. Сталин был в курсе

подготовки экспроприации, но непосредственного участия в ней не принимал. Его задача заключалась в том, чтобы осуществлять

строжайший контроль партии над экспроприаторами и над расходованием

экспроприируемых сумм. Политические противники

И.В.

Сталина неоднократно пытались «доказать» участие И.В. Сталина в налётах и даже

«факт» присвоения части денег, изъятых на Эриванской площади Сталиным и

Шаумяном, но помимо того, что большевики, включая, разумеется, и Камо, были

кристально честными революционерами, не смог бы скрыть свою непосредственную

причастность к операции, если бы таковая имела место в действительности, так

как доказано, что «тифлисская экспроприация» была крупнейшей провокацией

царизма: имея сведения о готовящейся экспроприации денежных средств,

жандармское управление разработало план

поимки всех причастных к «эксам» лиц путём использования помеченных 500-рублёвых

ассигнаций. Как только большевики пытались обменять эти деньги за рубежом, их

немедленно арестовывала тамошняя полиция, проинформированная российскими

спецслужбами. Так были арестованы во Франции будущий нарком иностранных дел

СССР М. Литвинов, будущая жена Г.Зиновьева С.

Равич, а также Я. Мастерс, Ф. Ямпольская и другие. В Берлине в ноябре 1907 года

был арестован и сам Камо. В марте 1908 года за революционную антиправительственную

деятельность будет арестован и И.В. Сталин, но никаких обвинений по вопросу об

участии в тифлисском налёте на почтовую

карету ему не будет предъявлено ни тогда, ни при последующих его арестах, хотя

полиция предпринимала активные попытки

обнаружить похитителей денег.

Отношение к экспроприациям в

партии было различное. В то время как большевики признавали частичную

экспроприацию государственных средств в период массовой вооружённой борьбы для

целей революции при условии, что эти налёты совершаются под строжайшим

контролем центральных органов партии, меньшевики лицемерно заявляли, что они

против «эксов». Это ни в коей степени не мешало меньшевистским руководящим

органам использовать экспроприируемые боевиками деньги на нужды этих

организаций. В то же время экспроприации широко практиковали всевозможные

анархистские группы, которые возвели «эксы» в принцип, тратили добытые таким

путём средства на свои личные нужды и тем отталкивали колеблющихся трудящихся

от революционных организаций.

На IV Стокгольмском съезде, на

котором большинство принадлежало меньшевикам, было решено, что «допустимы также

боевые выступления для захвата денежных средств, принадлежащих неприятелю, т.е.

царскому самодержавному правительству, и для обращения этих средств на нужды

восстания, причём необходимо обратить серьёзное внимание на то, чтобы интересы

населения были возможно менее нарушаемы».

Почти вся работа членов

партии выполнялась без какого-либо вознаграждения. Даже те члены партии,

которые должны были отдавать своё время целиком партийной работе, получали от

партии ничтожные средства, иногда 3, 5, 10, максимум 25 – 30 рублей в месяц на

жизнь. Большинство подпольщиков-революционеров было до последней степени

ограничено в средствах.

15 июня - после этого «экса» И.В.

Сталин, забрав с собой жену и сына, уезжает в Баку.

Многие

из революционеров-подпольщиков, вынужденные жить под чужим именем, не имели

своей квартиры и жили «по ночёвкам» - сегодня в одном месте, завтра в другом,

не прописываясь, так как паспорта у этих нелегалов были большей частью

поддельные и очень ненадёжные, –

подделка всегда могла легко обнаружиться.

(Для

снабжения паспортами при комитетах партии, в центрах, существовали особые

паспортные бюро. За деньги покупались чистые паспортные бланки, подделывались

печати, вписывались либо вымышленные фамилии, либо снимались копии паспортов

иногда даже умерших людей).

В

Баку И.В. Сталин устраивается с семьёй на 1-й Баиловской улице в доме Максимова

на квартире рабочего Каспийского нефтепромышленного товарищества Алексеенко,

куда его привёл рабочий Кирочкин.

20 июня – выходит в свет первый

номер редактируемой И.В. Сталиным нелегальной большевистской газеты «Бакинский пролетарий»,

(с 1908 года начнёт выходить под

названием «Бакинский рабочий»). В газете печатаются статьи И.В. Сталина

«Разгром Думы и задача пролетариата» (передовая), «Лондонский съезд Российской

социал-демократической рабочей партии (Записки делегата)».

17

июля –

И.В. Сталин выступает в Баку на митинге у «Волчьих ворот».

12 августа –по инициативе И.В. Сталина выходит в свет первая

легальная большевистская газета «Гудок», орган бакинских нефтепромышленных

рабочих. «В

мрачную ночь столыпинской реакции пролетарский Баку представляет невиданное

зрелище: развёртывается пролетарская борьба, на всю Россию гремит голос

бакинских легальных большевистских газет. Последние могикане массовой

политической стачки!» - так характеризовал героическую борьбу бакинских рабочих

в 1908 году Владимир Ильич Ленин.

24

августа

– на собрании пяти районных организаций РСДРП и мусульманской

социал-демократической группы «Гуммет» создаётся организационная комиссия по

созыву городской конференции и И.В. Сталин избирается её членом.

29

сентября

– состоялись многолюдные похороны рабочего-большевика Ханлара Сафаралиева,

убитого 19 сентября черносотенцами, превратившиеся в мощную демонстрацию. Под

непрекращающийся вой сирен заводских гудков тело Ханлара было доставлено на

кладбище. И.В. Сталин произнёс надгробную речь.

29 сентября – И.В. Сталин

выдвигает предложение воссоздать большевистскую боевую дружину. Бакинский

рабочий И. Боков вспоминал: «Товарищ Коба внёс предложение организовать

большевистскую боевую дружину… Среди присутствовавших был и меньшевик А.Я. Вышинский, который

поддержал выдвинутую И.В. Джугашвили идею».

Сентябрь – октябрь –

участие И.В. Сталина в кампании по

выборам в III Государственную думу; принятие на собрании уполномоченных

рабочей курии в Баку написанного И.В.Сталиным «Наказа» социал-демократическим

депутатам в III Государственную думу.

25 октября – И.В.Сталин избирается

членом Бакинского комитета РСДРП.

Конец

октября

– И.В. Сталин привозит в Тифлис тяжело больную скоротечной чахоткой жену Като, и

затем возвращается в Баку.

Первая

половина ноября – в пригороде Баку – Сабунчинской больнице – проходит заседание Бакинского комитета РСДРП с участием И.В.

Сталина.

21 ноября – получив сообщение, что Като

при смерти, И.В. Сталин срочно выезжает в Тифлис.

22

ноября

– 22-летняя жена И.В. Сталина Като Сванидзе, прожившая с ним 16 месяцев и

оставившая ему грудного ребёнка, скончалась у него на руках. У гроба Като снята

фотография членов семьи и близких, среди которых был и И.В. Сталин.

22,

23, 24 ноября – в тифлисской газете «Цкаро» печатается сообщение о смерти Екатерины

Сванидзе: «С сердечной скорбью извещают товарищей, знакомых и родных о смерти

Екатерины Семёновны Сванидзе Джугашвили Иосиф – своей жены, Семён и Сефора –

дочери, Александра, Александр и Марико – своей сестры. Вынос тела в

Колоубанскую церковь 25 ноября в 9 часов утра, Фрейлинская, 3».

25

ноября

– жену И.В. Сталина Като Сванидзе хоронят на Кукийском кладбище святой Нины. Друг

Сталина Иосиф Иремашвили, посетивший

Кобу сразу же после смерти жены, свидетельствовал: «Он был очень опечален и

встретил меня, как некогда, по-дружески. Бледное лицо отражало душевное

страдание, которое причинила смерть верной

подруги жизни этому человеку. Его душевное потрясение должно было быть

очень сильным и длительным, так как он не способен был более скрывать его перед

людьми».

(А.Антонов-Овсеенко

не постеснялся и на взаимоотношения вождя с первой женой вылить ушаты зловонных

помоев, растиражировав свои собственные клеветнические измышления, вложенные в

«свидетельство» некоего Петра

Можнова, якобы работавшего в тридцатые годы в Баку и узнавшего, что там

живёт один старик, у которого Коба с женой снимали квартиру в 1908

году(?). «Можнов» не

поленился «разыскать» этого старика и «услышать» от него вот такое злое

«свидетельство»: «Да, жил у нас в восьмом

году (? – Л.Б.) этот самый Коба с женой Кэто… Слушай, какой он

революционер? Мерзавец он, подонок! Кэто тогда беременна была (? – Л.Б.), а он

её матерно ругал, ногами в живот бил. Мы с женой её выхаживали, она потом

чахоткой заболела. Когда Коба домой пьяный приходил, всегда последними словами

ругался».

Роберт

Такер ошибочно полагает, что «в 1908 году Екатерина родила сына Якова, а через

год (т.е. в 1909 году – Л.Б.) заболела и умерла», а в «Примечаниях» даже

поставил под сомнение слова Иремашвили что, дескать, он, «должно быть, ошибся,

что она умерла в 1907 году. Нам известно из других источников, что Яков родился

в 1908 году…». Но то, что простительно иностранному автору, который честно

пытается распутать трудные вопросы истории, непростительно людям, сеющим ложь,

заведомо зная, что они лгут. Такие сомнительные «источники», как

Антонов-Овсеенко, действительно подлежат изъятию из обращения, как отравляющие

общественное сознание змеиным ядом ненависти к И.В. Сталину. В неправдоподобном «свидетельстве» «Можнова»,

измышлённом самим Антоновым-Овсеенко уже в наши дни, дважды фигурирует 1908

год, хотя Кэто скончалась в 1907, а

также ещё не совсем выживший из ума

старик, который уж в тридцатые годы не мог не понимать, чем грозит по всем

законам любой страны гнусная клевета на первое лицо в государстве и оскорбление

его чести и достоинства, причём

выраженные совершенно незнакомому,

постороннему человеку. Не удивительно, что и на Западе, где хотя и охотно

печатаются пасквильные книжонки Антонова-Овсеенко, тем не менее, он, как автор,

считается одним из самых ненадёжных и недостоверных источников.

Конец

ноября 1907 – март 1908 – И.В. Сталин руководит кампанией по участию бакинских рабочих в

совещании с нефтепромышленниками на условии гарантии прав рабочих.

Организация партизанского нападения на Бакинский арсенал.

Январь – февраль – Бакинский комитет РСДРП

под руководством И.В.

Сталина организует рабочие забастовки в

Баку, а также партизанский «Штаб самообороны» для руководства боевыми

дружинами, в связи с участившимися нападениями черносотенцев.

13

января

– в № 14 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Перед выборами»

(передовая).

3

февраля

– в № 17 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Ещё о совещании с

гарантиями» (передовая).

2

марта –

в №21 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Что говорят наши забастовки

последнего времени?».

9

марта –

в № 22 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Поворот в тактике нефтепромышленников»

(передовая).

15

марта –

в Народном доме г. Баку полиция срывает межрайонную конференцию РСДРП,

созванную Бакинским комитетом партии во главе с И.В. Сталиным. Но обезглавить

бакинский пролетариат одним ударом царизму не удалось. Когда делегаты узнали,

что дом окружён полицией, они выломали забитую дверь, ведущую в зрительный зал,

проникли туда и перемешались со зрителями. Воспользовавшись общей суматохой и,

избежав ареста, большевики ушли из Народного дома.

16

марта –

в № 23 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Надо готовиться!»

(передовая).

25 марта – второй арест и заключение И.В. Сталина (под именем

Гайоза Нижарадзе) в Баиловскую тюрьму (г.Баку), где вождь пробыл 8 месяцев.

25

марта – 9 ноября – находясь в тюрьме, И.В. Сталин устанавливает и поддерживает связь с

бакинской большевистской организацией, руководит Бакинским комитетом РСДРП и

пишет статьи для газет «Бакинский пролетарий» и «Гудок». В тюрьме И.В. Сталин

ведёт работу среди политических заключённых, проводит дискуссии с эсерами и

меньшевиками, организует изучение политзаключёнными марксистской литературы.

Сидевший

вместе с Иосифом Джугашвили в бакинской Баиловской тюрьме эсер Семён Верещак, писал впоследствии,

находясь в эмиграции, что у Кобы всегда в руках была книга. С.Верещак приводит

эпизод, когда каждого из

политзаключённых узников этой тюрьмы

наказали тридцатью двумя шпицрутенами

за то, что те выразили свой протест против суровых условий заключения, но

Сталин сорвал экзекуцию тем, что шёл сквозь строй с раскрытой книгой,

невозмутимо читая. «Казалось, - писал Верещак, - что если проткнуть его голову,

то из неё, как из газового резервуара, с шумом полетит весь «Капитал» Карла

Маркса. Марксизм был его стихией, в нём он был непобедим… Вообще же в

Закавказье Коба слыл как второй Ленин. Он считался лучшим знатоком марксизма».

И, действительно, в своих ранних работах И.В. Сталин широко цитирует такие

труды Маркса и Энгельса, как «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», «Манифест

Коммунистической партии», «Критика Готской программы», «Восемнадцатое брюмера

Луи Бонапарта», «Классовая борьба во Франции», «Гражданская война во Франции»,

«Нищета философии», «Революция и контрреволюция в Германии», «Недавний процесс

в Кёльне», «Происхождение семьи, частной собственности и государства»…

30

марта –

в № 25 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Экономический террор и

рабочее движение» (передовая).

21

апреля – 18 мая – в №№ 28, 30 и 32 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина

«Нефтепромышленники об экономическом терроре».

20

июля –

в № 5 газеты «Бакинский пролетарий» напечатаны статьи

И.В.

Сталина: «Лакействующие «социалисты» и «Фарисействующие зубатовцы». В

приложении к газете напечатана статья И.В. Сталина «Совещание и рабочие».

9 ноября – ссылка И.В. Сталина в г.

Сольвычегодск Вологодской губернии под гласный надзор полиции сроком на два

года.

8 – 20 февраля – заболевание И.В. Сталина

возвратным тифом во время следования по этапу в Сольвычегодск; лечение в

вятской губернской земской больнице и высылка по этапу.

27

февраля

– начало сольвычегодской ссылки И.В.Сталина. В этот день сольвычегодский

исправник направил полицейскому надзирателю следующее распоряжение: «Предписываю Вашему благородию учредить гласный надзор

за прибывшим 27 февраля с.г. в г. Сольвычегодск административно-ссыльным

крестьянином села Диди Лило Тифлисской губернии и уезда Иосифом Виссарионовым

Джугашвили».

24 июня – И.В.Сталин совершает

побег из сольвычегодской ссылки. Пробыл в ней 7 месяцев. Необходимые для побега деньги были собраны среди

ссыльных. Чтобы избежать расправы за соучастие в организации побега, деньги

ссыльных были переданы И.В. Сталину в виде карточного выигрыша.

После

побега в течение 9 месяцев проживал на нелегальном положении, занимаясь

революционной деятельностью.

Начало

июля –

И.В. Сталин по пути в Баку останавливается на несколько дней в Петербурге с

целью изучения вопроса о возможности организовать центральную легальную

партийную газету. На квартире члена 3-й Государственной Думы большевика

Полетаева было устроено узкое совещание об издании газеты.

7

июля –

И.В. Сталин отправляется из Петербурга в Баку. В Баку секретный сотрудник по

кличке «Фикус» доносит в Бакинское охранное отделение: «Приехавший 12 июля,

скрывшийся из Сибири, сосланный туда из Гори, социал-демократ, известный в

организации под кличкой «Коба» или «Сосо»…

завтра из Балаханов приедет вместе с Роруа, Мачарадзе и Джапаридзе,

около 9 часов утра можно будет видеть их на Балаханском вокзале».

15

июля –

И.В. Сталин взят в Баку в наружное наблюдение под агентурной кличкой

«Молочный».

1 августа – оживление работы

Бакинской организации РСДРП в связи с возвращением из ссылки И.В. Сталина;

выход в свет (после годичного

перерыва)

газеты «Бакинский пролетарий» (№ 6) со статьёй И.В. Сталина «Партийный кризис и

наши задачи».

12

августа

– от цирроза печени в Михайловской больнице г. Тифлиса, куда он был доставлен

из ночлежного дома, умер отец И.В. Сталина – Виссарион Иванович Джугашвили.Местонахождение

его могилы не установлено.

Новейшие

архивные находки ставят под сомнение достоверность утвердившейся в

сталиноведении традиции считать с лёгкой руки Иремашвили годом смерти

Виссариона Ивановича 1890 г., а причиной смерти – пьяную драку. Так, в 1902

году, будучи под арестом, при заполнении анкеты, И.В. Сталин на вопрос о

родителях ответил так: «Мать живёт в Гори. Место жительства отца за последние

12 лет неизвестно». В другом месте в том же году И.В. Сталин писал о матери,

как об «оставленной мужем вот уже 12 лет».

Это

означает, что в 1890 году отец Иосифа

Виссарионовича не умер, но, скорее всего, произошёл разрыв между ним и матерью

И.В. Сталина.

12

сентября

– И.В. Сталин выезжает в Тифлис, проводит несколько заседаний Тифлисского

комитета, создаёт комиссию Красного Креста, затем возвращается в Баку.

12

октября

– И.В. Сталин узнаёт, что арестованный в Берлине два года назад С.А. Тер-Петросянц

(Камо), которого 21 сентября Германия выдала России, доставлен в Тифлис и

передан в руки местного жандармского управления.

19

октября – начало ноября – И.В. Сталин приезжает в Тифлис и готовит созыв тифлисской

общегородской партийной конференции и издание большевистской газеты «Тифлисский

пролетарий».

Ноябрь

– декабрь

– И.В. Сталин пишет в Центральный Комитет партии «Письма с Кавказа». В разделе

«Легальные возможности» говорится об организации рабочих союзов и рабочих

клубов («Знание – сила», «Наука») и об отношении резолюции Бакинского комитета

РСДРП (б) к алкоголизации населения: «...алкоголизм рассматривается, как

неизбежное зло при капитализме, которое может быть уничтожено лишь с падением

капитализма, с торжеством социализма». Работа впервые напечатана в газете

«Социал-демократ» № 11, 13 (26) февраля 1910 года. Подпись: К.С. Раздел

«Легальные возможности» написан 20 декабря 1909 года.Подпись: К.Стефин.

С 1910 года – назначение И.В. Сталина

уполномоченным ЦК партии («агентом ЦК») по Кавказу.

22

января

– Бакинский комитет РСДРП принимает написанную

И.В.

Сталиным резолюцию о необходимости созыва общепартийной конференции,

перенесения практического центра руководства партийной работой в Россию и

издания общерусской руководящей газеты.

23 марта

– третий арест И.В. Сталина (под именем Захария Крикоровича Меликянца) и

заключение его в Баиловскую тюрьму г. Баку. В этот же день выходит написанная

Сталиным листовка «Август Бебель, вождь германских рабочих».

Данный арест разбивает вдребезги вздорную выдумку о том, что

И.В. Сталин был агентом царской охранки под кличкой «Фикус». Исследователи

данного вопроса З.И. Перегудова и Б.И.Каптелов

(Родина. 1989. № 5. С. 66 – 69), досконально

изучив многочисленные источники, не оставили камня на камне от этой фальшивки.

В частности, они приводят донесение Ерикова, подлинного агента под кличкой

«Фикус», от 23 марта: «Упоминаемый в месячных отчётах (представленных мною от

11 августа минувшего года за № 2681 и от 6-го сего марта за № 1014) под кличкой «Молочный», известный в

организации под кличкой «Коба» - член Бакинского комитета РСДРП, являвшийся

самым деятельным партийным работником, занявшим руководящую роль, принадлежавшую

ранее Прокофию Джапаридзе (арестован 11 октября минувшего года – донесение моё

от 16 октября за № 3302), задержан, по моему распоряжению, чинами

наружного наблюдения 23 сего марта».

Так разоблачается фальшивка, запущенная с Запада и

подхваченная ярой сторонницей Хрущёва Ольгой Шатуновской и позже – Алесем

Адамовичем, автором клеветнической антисталинской повести «Каратели», вышедшей

в конце 1980-х.

Май –

товарищам по партии удаётся добиться перевода И.В. Сталина в тюремную больницу,

где он пробыл на протяжении трёх месяцев, а всего он находился в заключении в

течение 6 месяцев.

«Мы, - вспоминала Елизавета

Адамовна Есаян, - старались сделать всё, чтобы т. Сталина перевели в тюремную

больницу, где он был в сравнительно лучших условиях, чем в общей камере тюрьмы.

Для этого вот, что мы сделали. В тюремной больнице тогда сидел некто Горячев, у

которого был туберкулёз 3-й степени. Мы взяли его мокроту и сдали в городскую

больницу на анализ доктору Нестерову. Этот последний был пьяница и большой

взяточник. За деньги мы получили от него листок диагноза туберкулёза 3-й

степени на имя т.Сталина. Благодаря этому диагнозу удалось т.Сталина перевести

в тюремную больницу».

29

июня –

«находящийся в Бакинской тюремной больнице административный арестант –

крестьянин селения Диди Лило Тифлисской губернии и уезда Иосиф Виссарионов

Джугашвили, лицо вредное для общественного спокойствия», обращается к

бакинскому градоначальнику с прошением о разрешении ему вступить в законный

брак с проживающей в Баку Стефанией Леандровной Петровской. Такое разрешение

было дано лишь в конце сентября, но оно уже не застало И.В. Сталина в Баку.

27 августа – постановление кавказского

наместника о запрете проживания И.В. Сталина на Кавказе в течение пяти лет.

23 сентября – высылка И.В. Сталина по

этапу в ссылку.

29

октября

– Коба доставляется по месту отбытия наказания в Сольвычегодск. Во время второй

сольвычегодской ссылки И.В. Сталин жил в домах Григорова и Кузаковой.

Ноябрь

1910 – июнь 1911 – И.В. Сталин устанавливает связь с

В.И.

Лениным, проводит собрания ссыльных социал-демократов Сольвычегодска.

31

декабря

– И.В. Сталин пишет письмо в ЦК партии («Письмо из сольвычегодской ссылки»):

«Мне остаётся 6 месяцев. По

окончании срока я весь к услугам. Если нужда в работниках в самом деле острая,

то я могу сняться немедленно. В ссылке имеется порядочная публика и было бы

очень хорошо снабжать её периодическими нелегальными изданиями… Адреса для

пересылок:

1) Сольвычегодск Вологодской

губернии, Ивану Исааковичу Богомолову;

2) Сольвычегодск Вологодской

губернии, Петру Михайловичу Серафимову. Адрес для переписки со мной:

Сольвычегодск Вологодской губернии, дом Григорова, - Николай Александрович

Вознесенский. С товарищеским приветом К.С.».

24 января – И. В. Сталин пишет письмо в Москву на имя

большевика В.С. Бобровского:

«Пишет Вам кавказец Сосо, -

помните в четвёртом году в Тифлисе и Баку. Прежде всего мой горячий привет Ольге,

Вам, Германову (обо всех вас рассказывал И.М. Голубев, с которым я и коротаю

мои дни в ссылке). Германов знает меня как Ко…б…а (он поймёт). Мог ли я думать,

что Вы в Москве, а не за границей. Я недавно вернулся в ссылку («обратник»),

кончаю в июле этого года. Ильич и Ко. зазывают в один из двух центров, не

дожидаясь окончания срока. Мне же хотелось бы отбыть срок (легальному больше

размаха), но если нужда острая (жду от них ответа), то, конечно, снимусь. А у

нас здесь душно без дела, буквально задыхаюсь. О заграничной «буре в стакане

воды», конечно, слышали: блоки – Ленина

– Плеханова, с одной стороны, и Троцкого – Мартова – Богданова, с другой.

Отношение рабочих к первому блоку, насколько я знаю, благоприятное. Но вообще

на заграницу рабочие начинают смотреть пренебрежительно: «Пусть, мол, лезут на

стенку, сколько их душе угодно, а по нашему, кому дороги интересы движения, тот

работает, остальное приложится». Это, по-моему, к лучшему. Мой адрес:

Сольвычегодск Вологодской губернии, политическому ссыльному Иосифу Джугашвили».

Между 25 января и 20 февраля –

воспользовавшись правом временной

отлучки ссыльного из места отбытия наказания, И.В. Сталин после годичного пребывания в ссылке под

предлогом лечения выезжает из Сольвычегодска в Вологду. По его просьбе ссыльный

большевик Саммер, жена которого работала в больнице, получил фиктивную справку

о нахождении И.В. Сталина в лечебнице. А сам Сталин выезжает тем временем в

Петербург.

20 февраля – в доме М.Кузаковой И.В. Джугашвили прописывается

вместе с политической ссыльной Серафимой Ивановной Хорошениной, с которой

вступает в гражданский брак. Однако спустя три дня С.И. Хорошенину отправляют

по этапу в г. Никольск для отбывания дальнейшего срока гласного надзора полиции.

Март – апрель – неоднократные обыски на

квартире у И.В. Сталина в Сольвычегодске. У него при обыске обнаружены

четыре письма от Хорошениной из г.

Никольска – от 23 и 25 февраля, 16 марта и 13 апреля.

25

мая –

И.В. Сталин организует собрания ссыльных социал-демократов Сольвычегодска. Из

агентурного сообщения секретного сотрудника Вологодского жандармского

управления «Пацевича»:

«Ссыльные социал-демократы в

Сольвычегодске: Иван Петров Петров, Иван Матвеев Голубев, Николай Матвеев

Ильин, Александр Яковлев Шур (еврей), Ирадион Исааков Хаситов, Фёдор Игнатьев

Сятковский, Иосиф Виссарионов Джугашвили, Михаил Алексеев Каландадзе, Георгий

Алексеев Коростелёв и Григорий Иванов Жайворонков решили между собой

организовать социал-демократическую группу и стали устраивать собрания в

квартирах Голубева, Джугашвили, Шура, а иногда и у Петрова. В собраниях

читаются рефераты и обсуждаются вопросы о текущем политическом моменте, о

работе Государственной думы… Цель этих собраний – подготовка опытных пропагандистов

среди ссыльных…».

1 июня – на совещании членов ЦК

РСДРП в Париже И.В. Сталин заочно избирается кандидатом в члены организационной

комиссии по созыву конференции РСДРП.

23 – 26 июня –трёхдневный четвёртый

арест И.В. Сталина за организацию сходки

ссыльных социал-демократов.

27 июня – И.В. Сталин освобождается от

гласного надзора полиции в связи с

окончанием срока ссылки. В этот день, «придя домой, хозяйка увидела, что вещей

нет, квартиранта нет и только деньги (квартирная плата), оставленные под

салфеткой стола, красноречиво указывали на то, что квартирант выбыл совсем». Ввиду

того, что И.В. Джугашвили было запрещено проживать на Кавказе, в столицах и

фабрично-заводских центрах, он избирает местом жительства город Вологду.

6 июля – 6 сентября – И.В.Сталин приезжает в

Вологду и проживает там под негласным надзором полиции (по агентурному

наблюдению проходил под кличкой «Кавказец»). В проходном свидетельстве, которое было выдано И.В. Сталину,

отмечалось, что он «по сему свидетельству не может проживать нигде, кроме

города Вологды, а по приезде в этот город обязан не позднее 24 часов со времени

своего приезда лично предъявить его местной полиции».

В Вологодском доме-музее И.В. Сталина экспонировались и

донесения филеров в губернское

жандармское управление: «За три месяца двадцать два дня пребывания в

Вологде поднадзорный «Кавказец» посетил библиотеку 17 раз. В кино и театр не

ходил». Здесь он знакомится с гимназисткой Пелагеей Георгиевной Онуфриевой

(1892 – 1955) и дружит с её женихом Петром Алексеевичем Чижиковым (1888 – 1912).

Июль –

И.В.Сталин пишет письмо в редакцию ленинской «Рабочей газеты» о намерении вести

работу в Петербурге или в Москве: «Быть

может, не лишне будет, если заранее заявлю, что я хочу работать, но работать

буду лишь в Питере или Москве: в других пунктах в данное время моя работа будет

– я в этом уверен – слишком малопроизводительна…».

6 – 9 сентября – И.В. Сталин нелегально

уезжает из Вологды в Петербург, где прописывается в гостинице «Россия» по

паспорту Петра Чижикова, встречается с

большевиками С. Тодрия и С. Аллилуевым, устанавливает связь с петербургской

партийной организацией.

При

задержании был вынужден назвать свою подлинную фамилию, после чего его

отправили в Александро-Невскую полицейскую часть.

9 сентября – 14 декабря – пятый арест и содержание

И.В. Сталина в петербургском доме предварительного заключения.

14 декабря – высылка И.В.Сталина под

гласный надзор полиции в Вологду сроком на три года.

24

декабря

– И.В. Сталин прибывает в Вологду и останавливается на квартире по Золотушной

набережной в доме № 27 (ныне набережная Осоавиахима, д. 41), где проживал по 7

февраля 1912 года, а с 7 февраля по 15 февраля проживал в доме Константиновой,

угол Пятницкой и Обуховской улиц, откуда 16 февраля переехал в дом Горелова по

Леонтьевскому ручью, д. № 7, откуда 29 февраля 1912 года выбыл в неизвестном

направлении.

5-17 января – VI (Пражская) Всероссийская

конференция РСДРП, на первом же заседании кооптирует И.В. Сталина в состав

Центрального Комитета партии

большевиков; избрание Русского бюро ЦК

во главе с И.В.Сталиным.

18 февраля –по поручению В.И. Ленина в

Вологду приезжает член Русского бюро ЦК Г.К. Орджоникидзе, который информирует И.В.Сталина о результатах Пражской

конференции, сообщает о его кооптации в ЦК, снабжает явками и деньгами для

побега.

29 февраля – «около 2 часов ночи, без

надлежащего разрешения, забрав часть ценного своего имущества», И.В.Сталин

«выбыл из города Вологды неизвестно куда, будто бы по своим делам на неделю». В

вологодской ссылке он провёл шесть месяцев.

И.В.

Сталин, вырвавшись на волю в течение двух месяцев находится на